Nel nostro giardino, tra il verde intenso delle piante mediterranee e i profumi resinosi che s’alzano nell’aria, riposano due reperti antichi: una porzione di colonna e una vasca con un’iscrizione romana, silenziosi testimoni di un passato remoto che ancora parla a chi ha occhi per ascoltare. Non si tratta di semplici oggetti: provengono dal sito di Biora, un luogo che rappresenta la radice storica più profonda di questo territorio. È proprio da lì che ha origine l’attuale borgo di Serri, il quale affonda le sue origini in epoca romana, tra il III e il II secolo avanti Cristo. Raccontano che Biora fosse un avamposto romano situato a valle, lungo la strada che collegava Cagliari con l’interno della Sardegna e che i legionari percorrevano per raggiungere le montagne del Nuorese. Quella via, passante per Isili, seguiva un tracciato antico, probabilmente già battuto dai nuragici e poi sistemato e reso più sicuro dalle legioni romane.

Il sito di Biora si estendeva per circa 26 ettari e mostrava già allora un’organizzazione precisa, con edifici in muratura, necropoli, cisterne e tracce di impianti termali. Alcuni resti fanno pensare alla presenza di un edificio pubblico, forse un piccolo impianto termale con sistema di ipocausto per il riscaldamento delle acque, come attestano i frammenti di laterizi e tubuli rinvenuti durante le campagne di scavo. Il tutto era immerso in un paesaggio caratterizzato da querce, lentischi e ginepri, molto simile a quello che circonda ancora oggi il nostro giardino. Gli archeologi hanno identificato anche i resti di una chiesa paleocristiana e bizantina, costruita nei secoli successivi sopra una struttura romana, in quel fenomeno di riutilizzo continuo che ha segnato tutta la storia della Sardegna.

La funzione di Biora non era secondaria: in un’epoca in cui le coste erano più facilmente raggiungibili e controllate, ma l’interno dell’isola rimaneva spesso ostile e difficile da conquistare, gli avamposti come questo servivano per mantenere il controllo sul territorio e facilitare lo spostamento delle truppe e delle merci. Le legioni romane, abituate alle dure campagne in terre lontane, avevano imparato ad apprezzare le qualità strategiche degli altipiani e delle valli sarde. La romanizzazione delle cosiddette Civitates Barbariae, che comprendeva anche i territori più impervi, non avvenne soltanto attraverso la forza delle armi, ma grazie anche a un lavoro paziente di integrazione: strade, ponti, acquedotti, e la diffusione della lingua latina e del diritto romano. Biora rappresenta dunque un tassello prezioso di questa storia.

Ma il destino dell’antico abitato fu segnato da un evento tragico. Le fonti locali, corroborate da antiche cronache e dalla memoria popolare, raccontano di una pestilenza che colpì duramente la popolazione di Biora, decimandola. I pochi superstiti furono costretti a cercare rifugio altrove, lontano dalle zone basse e umide che favorivano il propagarsi della malattia. Così, fuggirono verso l’altopiano, più salubre e protetto, dove oggi sorge il paese di Serri. Questo trasferimento segnò una svolta fondamentale per la comunità locale: il vecchio sito venne progressivamente abbandonato, mentre il nuovo insediamento, costruito a circa 600 metri di altitudine, iniziò a prosperare.

Il nuovo borgo sorse attorno a edifici religiosi e a un nucleo abitativo compatto. Nei secoli, vennero erette la chiesa di San Basilio Magno, risalente al XII secolo, e quella di Sant’Antonio Abate nel XVIII secolo. Ma sotto la superficie visibile del moderno paese continuavano a celarsi le testimonianze di un passato più antico. Il legame tra Serri e il suo antenato Biora rimase vivo, non solo nei racconti tramandati di generazione in generazione, ma anche nei toponimi e nei resti materiali. Ancora oggi, nomi come Su Moguru o Sa Cungiadura Manna evocano quei tempi remoti. Passeggiando tra i sentieri che conducono a valle, è possibile scorgere tracce dei ruderi antichi, che riaffiorano tra le rocce e la vegetazione.

Ma Serri non è solo erede di Biora. È anche uno dei più importanti siti archeologici della Sardegna. Qui, infatti, si trova il celebre Santuario Nuragico di Santa Vittoria, un luogo sacro frequentato sin dall’età del Bronzo e poi ancora in epoca romana e bizantina. Gli scavi, iniziati nei primi del Novecento e proseguiti negli anni, hanno restituito un quadro straordinario della continuità d’uso del sito: recinti sacri, pozzi votivi, modellini di nuraghi in bronzo e ceramiche provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. È come se in questo angolo della Sardegna si fosse concentrato un flusso continuo di culture e di civiltà, che si sono stratificate senza mai cancellarsi del tutto.

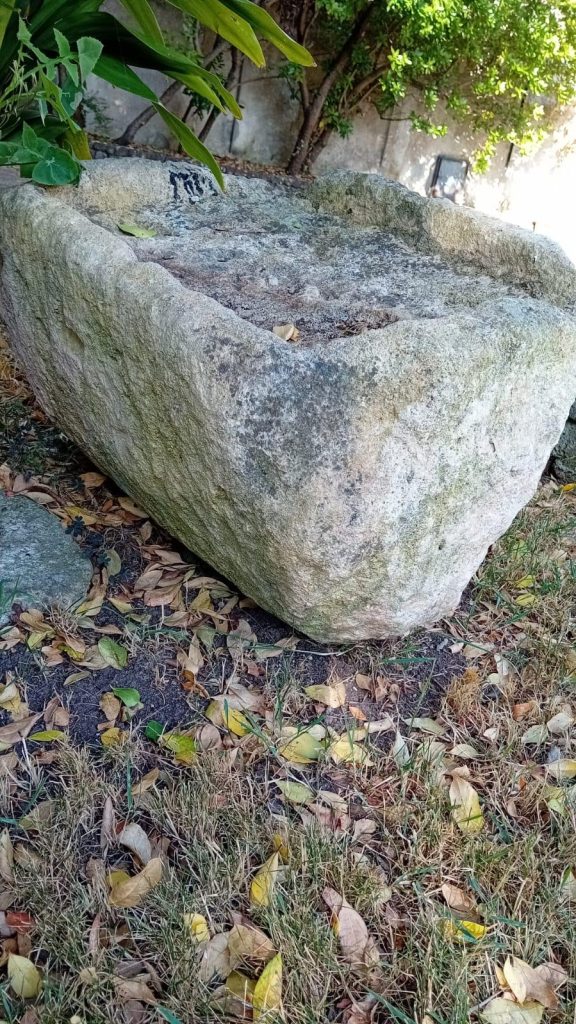

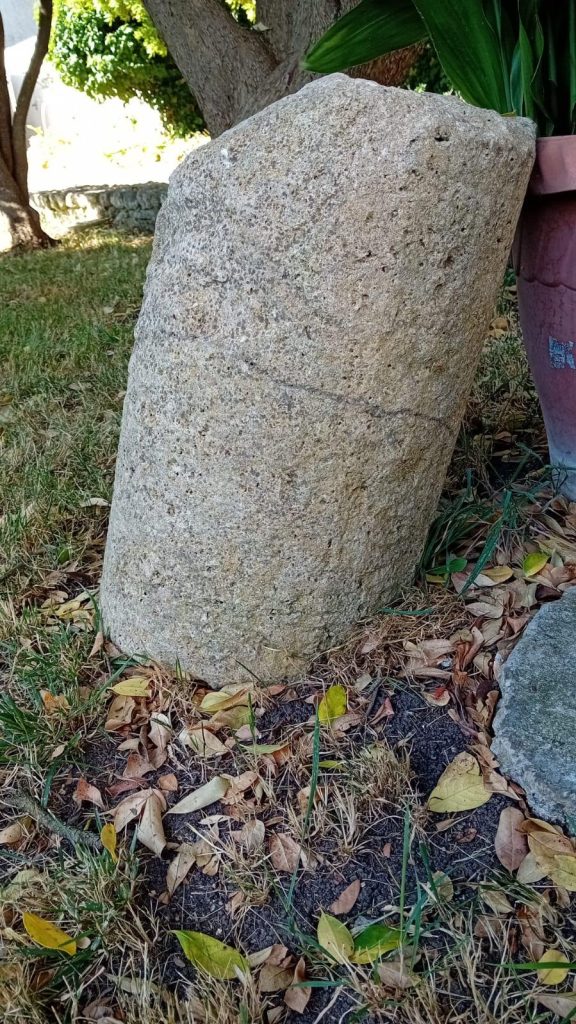

Nel corso di questi scavi, accanto alle testimonianze nuragiche e bizantine, sono riaffiorati anche reperti di epoca romana, che riconducono direttamente all’antica Biora. È in questo contesto che sono emerse colonne, iscrizioni, frammenti architettonici, come quelli che oggi abbiamo l’onore di ospitare nel nostro giardino. La porzione di colonna potrebbe essere appartenuta a un edificio pubblico o religioso, mentre la vasca con iscrizione suggerisce una funzione rituale o forse legata agli antichi impianti termali. Sono oggetti che ci parlano di una civiltà raffinata, capace di fondere funzionalità e bellezza.

Oggi, questi reperti vivono una nuova vita tra i vialetti e le terrazze del nostro B&B. Immersi in un giardino di circa duemila metri quadrati, affacciato sulla valle del Pardu e sulla Giara di Serri, offrono agli ospiti un’occasione unica per entrare in contatto diretto con la storia. Passeggiando tra le piante di mirto, lentisco, corbezzolo e ginepro, si può quasi sentire il respiro del tempo. Ogni frammento di pietra racconta una storia: di legionari in marcia, di mercanti in viaggio, di popolazioni che lottavano contro la malattia e la guerra, ma anche di riti e credenze che hanno attraversato i secoli.

Per noi che viviamo quotidianamente questo luogo, i reperti non sono semplici oggetti: sono parte integrante del paesaggio, del nostro rapporto con la terra e con il passato. Ogni volta che il sole si posa sulla superficie liscia della colonna, o che la pioggia disegna rivoli sulla vasca di pietra, ci sembra di udire un’eco lontana, un richiamo alla memoria di Biora. E ogni ospite che si sofferma ad osservare questi manufatti partecipa, anche se solo per un istante, a quel lungo filo di storia che ci lega a chi è venuto prima di noi.

In the garden of our B&B, among the deep green of Mediterranean plants and the resinous scents rising in the air, two ancient artifacts rest: a fragment of a column and a basin bearing a Roman inscription, silent witnesses of a remote past that still speaks to those willing to listen. These are not mere objects: they come from the site of Biora, the historical root of this territory. Biora is the ancient nucleus from which the present village of Serri was born, dating back to Roman times between the 3rd and 2nd centuries BC. It is said that Biora was a Roman outpost located in the valley, along the road that linked Cagliari with Sardinia’s interior, a route used by Roman legions heading toward the Nuoro region. This road, passing through Isili, likely followed an ancient track already used by the Nuragic people and later improved and secured by the Roman military.

The Biora site covered around 26 hectares and was already organized, with masonry buildings, necropolises, cisterns, and traces of thermal facilities. Some remains suggest the presence of a public building, possibly a small bathhouse with a hypocaust heating system, as indicated by fragments of bricks and heating tubes discovered during excavations. The entire area was set within a landscape of oaks, mastic trees, and junipers, very much like the surroundings of our present garden. Archaeologists also found the remains of a paleochristian and Byzantine church, built in later centuries atop Roman structures, in a continuous cycle of reuse that defines much of Sardinian history.

Biora played an important role in its time. When coastal areas were easier to control but the inland was still difficult to dominate, outposts like this were key to maintaining order and enabling the safe movement of troops and goods. Roman soldiers, experienced in hard campaigns in distant lands, came to value the strategic advantages of Sardinia’s highlands and valleys. The Romanization of the so-called Civitates Barbariae did not happen by force alone but through patient integration: roads, bridges, aqueducts, and the spread of Latin language and Roman law. Biora stands as an important example of this process.

The fate of this ancient settlement was sealed by tragedy. Local sources and ancient chronicles tell of a plague that devastated Biora’s population. The survivors sought refuge on the healthier, more protected plateau. This move led to the founding of Serri, at about 600 meters above sea level, where the air was fresher and the land more defensible. This marked a turning point: the old site was gradually abandoned, and the new village began to flourish.

Over time, Serri grew around religious buildings and a compact residential core. The church of San Basilio Magno, from the 12th century, and the 18th-century church of Sant’Antonio Abate rose here. But beneath today’s modern village, traces of its ancient past remain. The bond between Serri and Biora lives on in local traditions, toponyms, and surviving ruins. Even today, names like Su Moguru and Sa Cungiadura Manna evoke those ancient times, and remnants of the old settlement can still be seen among the rocks and vegetation below the village.

Yet Serri is not only the heir of Biora. It is also one of Sardinia’s most important archaeological sites. Here lies the famous Nuragic Federal Sanctuary of Santa Vittoria, a sacred place used from the Bronze Age through Roman and Byzantine times. Excavations since the early 1900s have uncovered sacred enclosures, votive wells, bronze nuraghe models, and ceramics from across the Mediterranean. This is a place where cultures and civilizations have layered over millennia, never fully erasing one another.

Roman layers have also emerged here, alongside Nuragic and Byzantine remains: public structures, fragments of baths, and religious buildings built over Roman foundations. The column and inscribed basin in our garden connect us to this rich heritage. The column likely belonged to a public or religious building, while the basin may have served a ritual or practical purpose—perhaps in baths or public fountains. These objects reveal a sophisticated civilization where beauty and utility were intertwined.

Today, these artifacts live again in the garden of our B&B. Surrounded by two thousand square meters of Mediterranean greenery, overlooking the Pardu Valley and the Giara of Serri, they offer guests a unique opportunity to connect with history. As one strolls among myrtle, mastic, strawberry tree, and juniper, the past seems to breathe through the stones. Each fragment tells a story of legionaries, merchants, survivors of plague, and ancient rituals that have shaped this land.

For us, these are not mere relics. They are part of the landscape, part of our connection to the land and its memory. Each time the sun strikes the smooth surface of the column, or rain draws rivulets on the stone basin, we hear echoes of Biora’s past. Every guest who pauses to admire these artifacts becomes, for a moment, a participant in the long history that binds us to those who came before.